Autor: Tim Zeige, PR-Referent Marketing Erneuerbare Energie, Wasserstoff und Norddeutsches Reallabor bei EEHH

Um bis 2045 klimaneutral zu werden, braucht es eine funktionierende Wasserstoffwirtschaft. Aktuell sind in Deutschland rund 160 MW Elektrolyseleistung installiert. Bis zum Ziel von 10 GW ist es noch ein weiter Weg. Wann der Wendepunkt erreicht ist, an dem sich der Hochlauf verselbstständigt, und wie wir dorthin gelangen, war zentrales Thema der diesjährigen Regionalkonferenz Nord.

Unter dem Motto „Standortvorteil Norddeutschland“ kamen Unternehmen, Forschung und Politik am 25. Juni 2025 in der Handelskammer Hamburg zu der von der dena organisierten Fachtagung zusammen. Gastgeber war die Transferforschung Trans4Real, welche die von der Bundesregierung geförderten „Reallabore der Energiewende“ begleitet, in Zusammenarbeit mit deren Projektträger Jülich.

Norddeutschland bietet mit günstiger Energie aus Wind und Sonne, Importhäfen, bestehender Infrastruktur und großen Industrieabnehmern ideale Voraussetzungen für den Wasserstoffmarkthochlauf.

Markthochlauf: Kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem

Der Vormittag war geprägt von Impulsen zur deutschen Wasserstoffwirtschaft, Norddeutschlands Initiativen und der Vorstellung beider Reallabore Norddeutsches Reallabor (NRL) und H2 Cast in Form von Keynotes.

Den Anfang machte Susanne von Horn aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). Sie stellte die hypothetische Frage nach dem Wann: „Angenommen wir sind im Jahr 2045 und klimaneutral. Ab welchem Zeitpunkt können wir sagen, jetzt läufts, jetzt hat sich der Markthochlauf für Wasserstoff verselbstständigt?“

Susanne von Horn gab den Ausblick, dass womöglich ab einer installierten Leistung von 3 GW der Markthochlauf zum Selbstläufer werden könne. Sie appellierte, an der Wasserstoffstrategie festzuhalten und den Ausbau kontinuierlich zu beobachten.

Marc Dralle, Leiter der Hamburger Wasserstoffstabstelle bei der Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI) der Freien und Hansestadt Hamburg, betonte die Standortvorteile des deutschen Nordens in seinem Impuls. „Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“ Eine Vielzahl (subventionierter) Projekte sei nicht umgesetzt worden und auch in der Norddeutschen Wasserstoffstrategie (kurz NDWS) sei die Entwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In dieser Legislaturperiode müssten daher die Weichen für den Wasserstoffmarkthochlauf gestellt werden. Dazu gehöre u.a. die Ertüchtigung der Seehäfen für den Bezug von Wasserstoffimporten, sowie die netzdienliche Einbindung von Elektrolyseuren.

Dr. Simon Pichlmaier, Leiter H2 & Synthetische Energieträger, Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), und Konstantin Bosch, Projektleiter Reallabore der Energiewende , Deutsche Energie Agentur (dena), unterstrichen diese These basierend auf ihrer Forschung. Im Austausch mit den betreuten Projekten würde sich die Elektrolysekapazität verstärkt auf den Norden konzentrieren. Funktionierende politische Instrumente wie die THG-Quote würden helfen, die Kostenlücke zu schließen, und es gebe bereits erste Abnehmerverträge. Der Norden müsse seine Standortvorteile materialisieren und die „guten Karten“ ausspielen.

Wasserstoffproduktion bei Energiespitzen

Mike Blicker, Projektkoordinator Norddeutsches Reallabor, CC4E/HAW Hamburg, stellte das Projekt umfassend vor und unterstrich die Bedeutung des NRL für den Markthochlauf. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg produzieren mehr Strom aus Erneuerbaren, als in Norddeutschland gebraucht wird.

„Es besteht die Chance, Wasserstoff bei Energiespitzen zu erzeugen“, erklärte Mike Blicker, allerdings gebe es aus regulatorischer Sicht derzeit keinen Vorteil, Elektrolyseure im windstromreichen Norddeutschland aufzubauen, da es bislang nur eine Stromgebotszone gebe. Das führe dazu, dass der in Norddeutschland günstig erzeugte Grünstrom genauso viel kostet wie Strom in anderen Regionen Deutschlands, der mit einem höheren Anteil an fossilen Energieträgern hergestellt wird und in der Produktion daher naturgemäß teurer ist.

Das NRL als Blaupause für die Transformation der Industrie

Im Zentrum von Mike Blickers Impuls stand das NRL als Impulsgeber für den Weg zur Klimaneutralität. Mit 15 Referenzprojekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette und insgesamt 15 MW Elektrolyseleistung erprobt das Norddeutsche Reallabor zu einem frühen Zeitpunkt des Markthochlaufs innovative Technologien und ebnet damit auch den Weg für andere Projekte. Das NRL bearbeitet zudem Querschnittsthemen zu rechtlichen, volkswirtschaftlichen und sozioökonomischen Fragestellungen und schafft durch seinen Länderbeirat eine Verknüpfung zwischen dem Projektfortschritt und der Politik.

Mike Blicker stellte dem Publikum beispielhaft einige Teilprojekte vor. Darunter den Umbau der Anodenöfen für die Kupferproduktion bei Aurubis auf Wasserstoff mit einem CO2-Einsparpotential von 600t jährlich und die Installation eines Elektrolyseurs am Bio- und Kompostwerk Bützberg der MVR/Stadtreinigung Hamburg. Durch Zufuhr des produzierten Wasserstoffs aus der Anlage wird die Menge an produzierten Bio-Gas aus Abfällen signifikant gesteigert.

Besonderen Anklang bei Publikum fand die Vorstellung des NRL-Projektansatzes und Mike Blickers Ausblick, dass das Norddeutsche Reallabor als Blaupause für die Transformation der Industrie dienen könne. Reallabore leisteten einen wichtigen Beitrag, um eine Perspektive zu bieten.

Erst Öl, dann Erdgas – jetzt Wasserstoff?

Den Abschluss der Impulsvorträge markierte Carsten Reekers, Leiter Kavernenbetrieb / Sonderprojekte STORAG ETZEL Service GmbH, der H2 Cast vorstellte. Das Projekt in Etzel sei per se kein Reallabor, da es nicht die gesamte Wertschöpfungskette abbilde, sondern sich auf den Aspekt der Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen fokussiere. In Norddeutschland gebe es die weltweit besten Salzkavernenspeicher – eine ideale Voraussetzung, da in den nächsten Jahren bis zu 10 solcher Speicher für Wasserstoff benötigt würden. Die Salzkavernenspeicher in Etzel wurden ursprünglich für Öl errichtet und dann auf Erdgas umgerüstet. Derzeit testet H2-Cast die Umrüstung auf Wasserstoff, da eine Umrüstung deutlich wirtschaftlicher und schneller als die Errichtung neuer Speicher sei. Basierend auf den Testergebnissen geht Carsten Reekers davon aus, dass sich die Kavernenspeicher auch für Wasserstoff eignen, betonte jedoch, dass ein ausgebautes Wasserstofftransportnetz essenziell für die Inbetriebnahme von Speichern sei.

Wasserstoffspeicherung, Elektrolysebetrieb und Systemdienlichkeit im Fokus

Anhand von drei Fachworkshops zu den Themen „Wasserstoffspeicher – Regionale Potenziale und Herausforderungen“, „Elektrolyse in Betrieb – Erfahrungen aus der Anwendung“ und „Systemdienliche Wasserstofferzeugung – Nutzen statt Abregeln“ wurde tiefer in die Materie eingetaucht und Handlungsempfehlungen entwickelt.

Wasserstoffspeicher – Regionale Potenziale und Herausforderungen

Der Workshop zum Thema Wasserstoffspeicher stellte grundsätzlich fest, dass die Speicher technisch funktionieren. Es hapere derzeit aber an der Wirtschaftlichkeit, diese zu betreiben. Dafür werde eine langfristige Konsistenz in der Wasserstoffstrategie benötigt, die sich über Jahrzehnte erstrecke. Um für mehr Akzeptanz für die Speicher zu sorgen, sei es integral, lokal zu denken und Vorteile wie die Ansiedlung von Unternehmen und Jobs zu betrachten. Mit der Einbindung von Gemeinden in die Kommunikation könne die Akzeptanz zusätzlich gesteigert werden.

Elektrolyse in Betrieb – Erfahrungen aus der Anwendung

Im Workshop „Elektrolyse in Betrieb“ wurde deutlich, dass im laufenden Betrieb viele verschiedene Probleme auftreten können. Ein Grund dafür ist, dass einige Anlagen und Komponenten teilweise noch nicht kommerzieller Natur seien. Um Verbesserungen ableiten zu können, sei eine systematische Betriebsdatenerfassung und -auswertung durch Betreiber und Hersteller im Tandem wichtig. Bezüglich Gewährleistung wurde über eine faire Risikoaufteilung zwischen beiden Parteien diskutiert.

Systemdienliche Wasserstofferzeugung – Nutzen statt Abregeln

Der Workshop „Systemdienliche Wasserstofferzeugung – Nutzen statt Abregeln“ beschäftigte sich damit, wie mit überschüssigem Strom über Elektrolyse systemdienlich Wasserstoff erstellt werden kann.

Als systemdienlich wurde definiert, dass die Netzstabilität aufrecht erhalten werden muss bei gleichzeitiger Integration erneuerbarer Energien in das Netz. Derzeit würden allerdings noch keine Abregelungsstrommengen für die Elektrolyse genutzt. Das liege zum einen an einem Mangel an Elektrolyseuren, zum anderen daran, dass die Messkonzepte, um Strombezug zu dokumentieren, äußerst komplex seien. Bis zu 17% könnten die H2-Kosten bei Redispatchnutzung sinken. Dies sei aber noch kein entscheidender Faktor für den Bau von Elektrolysekapazitäten. Die nötige Planungssicherheit fehle derzeit noch.

Auf dem Podium wurden die Ergebnisse aller drei Workshops vorgestellt und mittels Fragen aus dem Publikum vertieft. Einig war sich das Plenum, dass ein Wissensaustausch zwischen Herstellern und Betreibern im Sinne der Reallabore wünschenswert sei.

Neues Reallabor Hydronet

Dr. Hans Koopmann von TÜV Nord EnSys, Projektpartner bei Hydronet, stellte das Reallabor vor.

Ähnlich wie das NRL betrachtet Hydronet die Wasserstoffwertschöpfungskette mit einem ganzheitlichen Ansatz. Sowohl Forschung als auch Industrie sind Partner des Projekts im Sauerland, das auf sehr kleiner Fläche eine H2-Infrastruktur schafft und die Partner in der Wertschöpfungskette verknüpft. Das Projekt umfasst zwölf Verbundpartner und neun assoziierte Partner sowie zehn Arbeitspakete und ist Anfang 2025 gestartet.

Koopmann unterstrich: „Kooperationen sind wichtig in der frühen Phase des Hochlaufs.“

Wasserstoffpreislücke schließen

„Unser Ziel ist es die Preislücke bei Wasserstoff zu schließen und letztendlich obsolet zu werden und zu verschwinden.“, antwortete Jan Klenke, Program Lead Research bei H2 Global, überspitzt auf eine Publikumsfrage nach der langfristigen Strategie von H2 Global.

Derzeit seien die Kosten für Wasserstoff deutlich zu hoch im Vergleich zur Zahlungsbereitschaft der Abnehmer. Gleichzeitig bräuchten Produzenten langfristige Planung in Form von Verträgen, um Gelder von der Bank für den Ausbau der Elektrolysekapazitäten zu mobilisieren, während Abnehmer auf fallende Preise in der Zukunft setzten und daher vor langfristigen Verträgen zurückschreckten. H2 Global sei mit dem Ziel gegründet, die Lücke zwischen Kostenerwartung und tatsächlichen Kosten zu schließen. Das Unternehmen schließt langfristige Verträge mit den Produzenten über die Tochterfirma „Hintco“. Diese reiche die Volumina in kürzeren Verträgen an die Abnehmer weiter. So könne die notwendige „Übersetzung der Vertragslaufzeiten“ über den Einsatz von Fördergeldern gewährleistet werden.

Offshore-Wasserstoff: „Alles noch viel auf dem Papier“

Dr. Ursula Prall, Geschäftsführerin cruh21 GmbH, widmete sich in ihrem Fachvortrag dem Thema Offshore-H2-Produktion. Vorteile seien eine hohe Auslastung der Elektrolyseure aufgrund der Windkraftanlagen, weniger benötigte Infrastruktur, da der Wasserstoff direkt dort produziert werde, wo der Strom aus Erneuerbaren erzeugt wird und eine sehr gute Verfügbarkeit von Wasser, dem Kernelement für die Elektrolyse.

Derzeit seien Vision und konkrete Planung nicht im Einklang. Eine 2022 geplante Ausschreibung einer Fläche für den Aufbau von Offshore-Elektrolyse hätte nicht stattgefunden. Zunächst müsste über Forschungsprojekte und Tests die Technologie und Machbarkeit geprüft werden, bevor ein hochskaliger Ausbau Realität werden könnte. Im Vergleich zu Offshore-Wind fehle es bei Offshore-Wasserstoff an Treibern (Herstellern), einer eindeutigen Regulatorik und guten Anreizinstrumenten.

Von Energiesicherheit zu Energiewende

Den letzten Fachbeitrag lieferte Holger Lüth, kfm. Geschäftsführer Deutsche ReGas. Das 2022 nach dem russischen Angriffskrieg gegründete Unternehmen soll die Energieversorgung für Deutschland sichern und langfristig die Energiewende vorantreiben. Dafür sollen u.a. in Lubmin neben H2-Importterminals auch eigene Elektrolysekapazitäten aufgebaut werden. Perspektivisch ist ein Elektrolyseur mit einer Leistung von 210 MW geplant, der optional auf bis zu 525 MW erweitert werden kann – so wären CO2-Einsparungen von 30.000t/Jahr bzw. 80.000t/Jahr möglich. Derzeit liege ein „Letter of intent“ mit einem ansässigen Energieunternehmen vor, es gebe erste Gespräche mit einem Wasseraufbereitungsanbieter und ein Umspannwerk befindet sich in unmittelbarer Nähe. Rechtliche Unsicherheiten bei der Auslegung von RED III sowie komplexe kommerzielle Verhandlungen stellten derzeit Herausforderungen dar. Wachsende politische Unterstützung und der Wunsch, die Abhängigkeit von externen Quellen zu reduzieren, seien jedoch positive Signale für das Projekt.

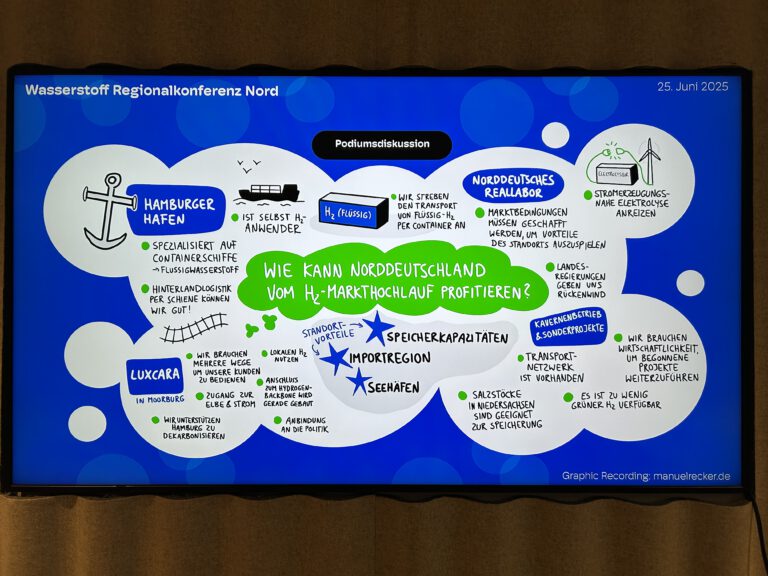

Mike Blicker: „Wir müssen sichtbar machen, dass wir vorankommen.“

Die abschließende Podiumsdiskussion mit Mike Blicker, Carsten Reekers, Mara Linn Becher von der Hamburger Hafen und Logistik AG und Romana Hartke, Luxcara, gab Einblicke in die Bestrebungen am Hamburger Hafen, Terminals zu dekarbonisieren und das Gelände für den Import von Flüssigwasserstoff vorzubereiten. Zudem wurde von Romana Hartke der Green Hydrogen Hub in Moorburg vorgestellt, ein zentrales IPCEI-Projekt in Hamburg, das den Hochlauf beschleunigen soll. Im Diskurs mit Mike Blicker und Carsten Reekers wurden die Norddeutschen Standortvorteile nochmals beleuchtet und Zukunftsaussichten gegeben.

Der Rückbau des Kohlekraftwerks in Moorburg sei im vollen Gange und die „Neue Welt“ werde um den 100 MW-Elektrolyseur aufgebaut. Der Anschluss an das HH-WIN Netz, sowie der Zugang zu vielen Kunden vor Ort via Pipeline sollen das Projekt langfristig tragen. Insbesondere aufgrund der Unterstützung der Stadt Hamburg, sowie der guten Zusammenarbeit mit den Energienetzen könne das Projekt bestehen.

Mike Blicker bewertete die Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien als wichtigen Vorteil, den es auszuspielen gelte. Elektrolyseanlagen wie jene in Moorburg müssten dort entstehen, wo Strom aus Erneuerbaren zur Verfügung steht. Rückenwind aus der Politik sei besonders bei diesem Projekt vorhanden, aber „wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.“

Carsten Reekers betonte den Kavernenspeichervorteil im Norden, über den momentan 25% des deutschen Erdgasverbrauchs abgedeckt würden. Perspektivisch ließen sich diese Kapazitäten für Wasserstoff nutzen, doch dazu sei notwendig, dass neben der Daseinsvorsorge auch eine Wirtschaftlichkeit dieser Speichersysteme sichergestellt werde. Die Arbeit der Reallabore sei daher integral, um belastbare Ergebnisse als Grundlage für den Hochlauf liefern zu können.

Mike Blicker ergänzte, dass es länderübergreifende Verbundprojekte wie das NRL brauche, die einen Austausch zwischen den Akteuren ermöglichten. „Wir brauchen eine klare Nutzungskette und müssen gemeinsam ins Lernen kommen – auf Augenhöhe und im stetigen Austausch.“

Auf die Abschlussfrage, inwiefern Norddeutschlands Standortvorteil zum Tragen kommen könnte, appellierte Mike Blicker ans Publikum: „Es ist wichtig, dass wir sichtbar machen, dass wir vorankommen und auf bestehende Projekte aufbauen.“

Zudem müssten Kooperationen ausgebaut und eine Wasserstoffimportstrategie entwickelt werden. Letztendlich sei Austausch integral auch über Norddeutschland hinaus.

Die Präsenz des NRL auf dieser Branchenveranstaltung zusammen mit den anderen Reallaboren lieferte das entscheidende Signal an die Akteure: Die Wasserstoffwirtschaft kann im Kleinen funktionieren – die nächsten Jahre sind zentral dafür, die Lehren zu ziehen, Standortvorteile wahrzunehmen und sichtbar zu machen und so den Hochlauf anzuschieben.