Autorin: Sandra Meyer-Ghosh, CC4E/HAW Hamburg, Pressesprecherin NRL

Wie wird die Industrie klimaneutral? Wie sieht eine erneuerbare Wärmeversorgung aus? Wie gelingt die Verkehrswende? Diese Themen wirken sich auf uns alle aus, aber nicht immer sind Mitgestaltungsmöglichkeiten auch für alle gegeben. Einen Raum für den Austausch über konkrete Teilhabebedarfe zu schaffen, war Ziel eines Zukunftsworkshops, den das NRL Anfang April durchgeführt hat.

Unter dem Titel „Energiewende und gesellschaftliche Teilhabe“ kamen rund 40 Personen am Nachmittag des 10. April in der Hamburger Zentralbibliothek zusammen, um gemeinsam zu diskutieren, wie die Transformation zur Klimaneutralität gerecht umzusetzen ist und welche Möglichkeiten der Mitgestaltung sie sich wünschen.

Eingeladen hatte das Team des NRL-Teilvorhabens „Industrielle Transformation und gesellschaftliche Teilhabe“ vom CC4E der HAW Hamburg, unterstützt von der Beratungsagentur IFOK. Der Teilnehmerkreis war bunt gemischt: Neben Klimaschutzmanager*innen aus verschiedenen Hamburger Stadtteilen und engagierten Akteur*innen der Zivilgesellschaft waren auch interessierte Privatleute anwesend – dafür hatte das Team im Vorwege mit Plakaten und Flyern geworben. Und auch einige Besucher*innen der Bücherhallen gesellten sich spontan dazu.

Stimmungsbild zur Energiewende

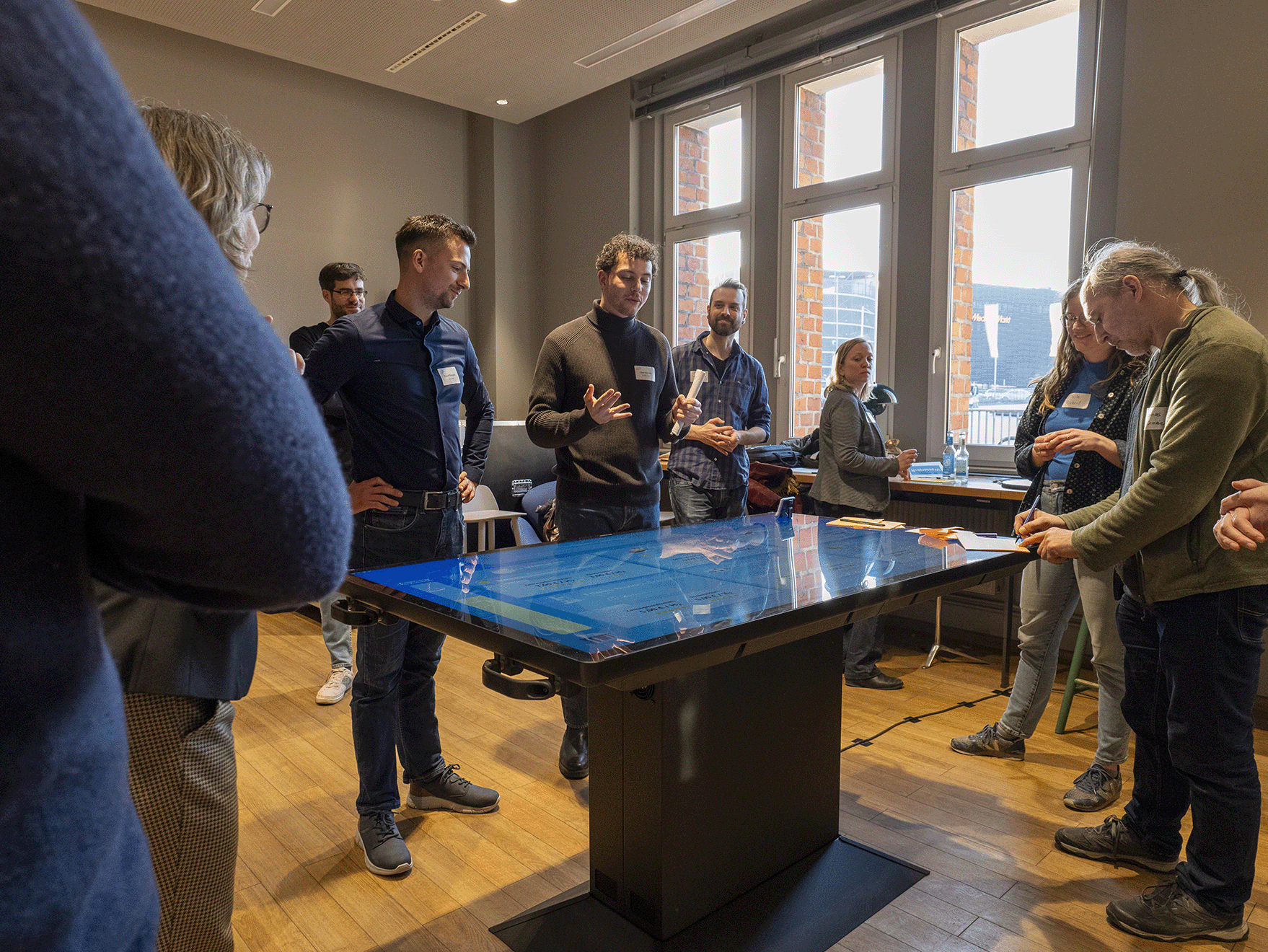

In einer offenen Ausstellung im Vorderdeck der Bücherhallen gab es zunächst die Gelegenheit, sich an einem großen interaktiven Exponat über die Energiewende und ihre Herausforderungen zu informieren. Außerdem standen Plakatwände bereit, auf denen gezielt nach der Meinung der Besucher*innen gefragt wurde: Welche Akteure finden Sie für das Gelingen der Energiewende besonders wichtig? Welche Formen der Teilhabe wünschen Sie sich? Sind die Lasten der Energiewende gerecht verteilt?

Die eigentliche Veranstaltung begann dann um 17 Uhr mit einem Impulsvortrag zum Thema „Energiewende und gesellschaftliche Teilhabe“ des Umweltpsychologen Jan Hildebrand vom Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES). Er machte unter anderem auf das Beteiligungsparadoxon aufmerksam: Zu einem frühen Zeitpunkt von Transformationsprozessen sind die Teilhabemöglichkeiten meist größer, aber die persönliche Betroffenheit eher gering. Zu einem späteren Zeitpunkt sind die Auswirkungen stärker spürbar und damit steigt auch der Wille, sich persönlich einzubringen – die Möglichkeiten der Mitgestaltung sind allerdings eher gering.

Interaktive Planspiele und Diskussionsrunden

Nach dem einleitenden Impuls hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich für eine von drei verschiedenen Themenecken zu entscheiden, die diese Fragen aufriefen: Wie stellen Sie sich die Mobilität der Zukunft vor? Wie verteilen wir knappe Energieressourcen wie grünen Wasserstoff sinnvoll und fair? Wie sieht eine transparente Fernwärmeplanung aus? In einfachen Planspielen und Diskussionsrunden kamen sie mit den anderen Teilnehmenden ins Gespräch darüber, wie sich eine gerechte Energiewende in diesen Bereichen gestalten lässt. Vorwissen mussten sie dafür nicht mitbringen – in jeder Themenecke standen Expert*innen für alle Fragen bereit.

Am Wasserstoff-Tisch kam es zu engagierten Diskussionen über die Verteilgerechtigkeit von Energieressourcen: In einem fiktiven Planspiel sollten Wasserstoff-Einheiten auf sechs Unternehmen verteilt werden. Alle hatten gute Gründe für den Einsatz von Wasserstoff, aber nicht alle konnten berücksichtigt werden. In vier Spielrunden wurden jeweils neue Informationen bereitgestellt, darunter der tatsächliche Wasserstoff-Bedarf der Unternehmen, ihre Klimawirkung und ihre Zahlungsbereitschaft. Auf dieser Grundlage einigten sich die Mitspieler*innen auf eine Verteilung, bei der besonders die Klimawirkung hoch bewertet wurde, also insbesondere der Einsatz in der Industrie. Kontrovers diskutiert wurde der Platz von grünem Wasserstoff im Verkehrssektor, wo zwar die Zahlungsbereitschaft hoch war, allerdings mit batterieelektrischen Antrieben auch gute Alternativen bereitstanden. Und auch die Frage, inwiefern kleinere Unternehmen mit geringer Klimawirkung berücksichtigt werden sollten, um eine Vorbildfunktion auszulösen, wurde debattiert.

Wer sich für die Themenecke „Mobilität der Zukunft“ entschieden hatte, konnte in einer offenen moderierten Diskussion seine persönliche Perspektive auf das Thema einbringen. Die Teilnehmenden waren angeregt, sich anhand ihres im Alltag meistgenutzten Fortbewegungsmittels über die Gründe für ihre Wahl und die Bedarfe für eine zukünftige Verbesserung des gewählten Verkehrsmittels auszutauschen. In einer regen Debatte ging es dabei unter anderem um die Infrastruktur und Sicherheitsbedarfe des Radverkehrs, eine besser Integration von ÖPNV und Radverkehr sowie die begrenzten Teilhabemöglichkeiten bei der Gestaltung des Straßenverkehrs. Aber auch zum Thema Antriebswende gab es vielfältige Beiträge. So teilten die meisten Teilnehmenden die Auffassung, dass alternative Antriebsarten zwar weitreichende Vorteile bieten, aber in vielen Segmenten schlicht noch nicht zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind – beispielsweise für große Familien oder im Reiseverkehr. Insgesamt wünschten sich die Teilnehmenden mehr Möglichkeiten, lokal auf die Gestaltung von Verkehrsräumen einzuwirken, und mehr Teilhabe an Entscheidungsprozessen eingeräumt zu bekommen.

Am Tisch der Themenecke zur Fernwärme wurde zunächst darüber debattiert. welche Beteiligungsmöglichkeiten und Fristen das formelle Verfahren für Energie-und Bauvorhaben aktuell vorsieht. Bereits hier wurde deutlich, dass die Teilnehmenden sich eine frühzeitigere, niedrigschwelligere und sehr breit angelegte Information und Aufklärung über mögliche Eingriffe in die bestehende Infrastruktur wünschen, und zwar bereits im Vorfeld der konkreten Planung. Insbesondere Gründe, Zeitplan und Fortschritt der Baumaßnahmen sollten dann im Verlauf gut kommuniziert werden. Am Beispiel der Karte eines fiktiven Stadtteils wurden die möglichen Auswirkungen des Baus eine Fernwärmeleitung durchgespielt. Dabei entstanden im Gespräch kreative Ideen zu verschiedenen Entlastungsmöglichkeiten der betroffenen Anwohner:innen wie zum Beispiel Umleitungsschilder auch für Radfahrer*innen, freier Eintritt in Museen oder die Einrichtung einer Art Ombudsperson, die die Kommunikation zwischen den Akteuren übernimmt. Einigkeit bestand darüber, dass Fernwärme im urbanen Raum eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität einnimmt und für dieses Ziel auch Belastungen und Einschränkungen in Kauf genommen werden.

Nachhaltige Zukunft gemeinsam gestalten

Der zweieinhalbstündige Zukunftsworkshop war ein voller Erfolg und gab den Forschenden des CC4E gute Einblicke, wie Gesellschaftsvertreter*innen auf die Verteil- und Informationsmechanismen hinter der Energiewende blicken. Damit ergänzt die Veranstaltung die im letzten Jahr ebenfalls vom CC4E durchgeführte Reihe der NRL Transformation Labs, bei denen Fachakteur*innen aus Industrie, Energiewirtschaft, Verwaltung und Forschung zusammenkamen, um über Treiber und Hemmnisse im Hochlauf von Sektorenkopplungstechnologien zu sprechen.

In der Auswertung sollen die Ergebnisse der Reihe mit denen aus dem aktuellen Zukunftsworkshop nun zusammenfließen. So gelingt es, Brücken zwischen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft zu schlagen und über Pfade zur Energiewende nachzudenken, die von allen mitgetragen werden können. Denn der Weg in eine nachhaltige Zukunft ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam lösen können.